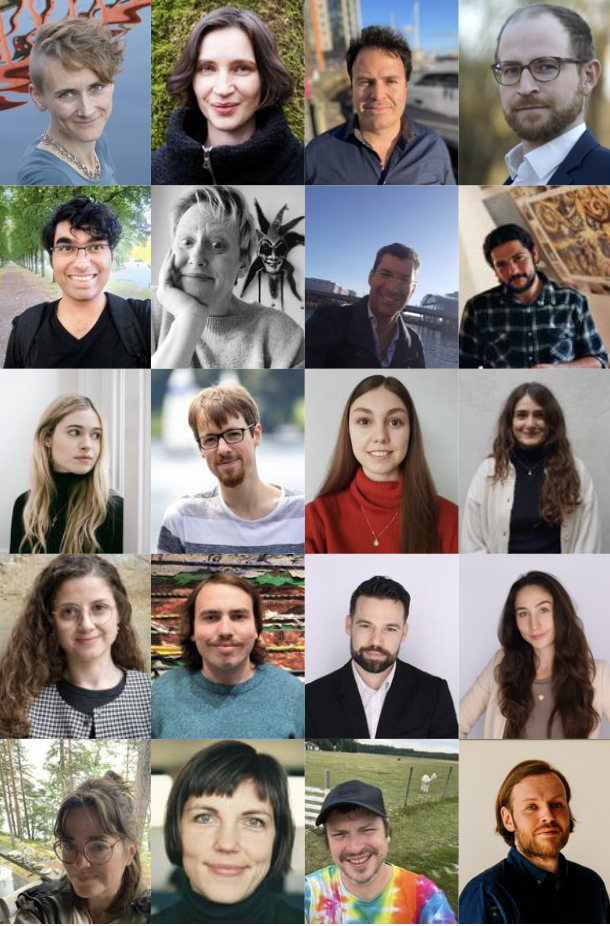

Stipendienvergabe (Akademisches Jahr 2024-25)

Theda Rehbock Philosophie-Stipendium 2024 Auszeichnungen

Wir freuen uns sehr, die Empfänger der prestigeträchtigen Theda Rehbock Philosophy Residency 2024/25 Stipendien bekannt zu geben.

I Dr. Ruth Rebecca Tietjen

Assistenzprofessor, Abteilung für Philosophie, Universität Tilburg

Projekt: Autotheoretische Erkundungen der Politik der Einsamkeit

Während meines Aufenthalts in Susimetsa arbeite ich an einem Projekt über die existenziellen, sozialen und politischen Grundlagen und Auswirkungen von Einsamkeit. Zunächst untersuche ich zeitgenössische autotheoretische Darstellungen der Einsamkeit, um die Beziehung zwischen Einsamkeit und sozialer Marginalisierung in Verbindung mit sozialen Kategorien wie Klasse, Alter und Geschlecht zu untersuchen. Dazu gehören zum Beispiel Olivier Davids „Von der namenlosen Menge: über Klasse, Wut & Einsamkeit“ (2023), Didier Eribons „Vie, vieillesse et mort d’une femme du people“ (2023) und Nagata Kabis „My Lesbian Experience with Loneliness“ (2016). Zweitens vergleiche und kontrastiere ich diese Fälle mit Fällen, in denen sich Mitglieder privilegierter Gruppen auf Gefühle der Einsamkeit berufen, um ihre politischen Forderungen zu rechtfertigen. Ich freue mich darauf, an diesem Projekt in Susimetsa zu arbeiten. Ich hoffe, einen einsamen und inspirierenden Ort zu finden, der es mir ermöglicht, mich voll und ganz in mein Projekt zu vertiefen und dabei die Rolle der materiellen Umgebung für das Verständnis der Erfahrung von Einsamkeit ernst zu nehmen.

Zeitraum der Residenz:10. November –24. November 2024

Lesen Sie über Ruths Aufenthalt in Susimetsa HIER.

II. Urte Laukaityte

PhD-Kandidat an der UC Berkeley

Projekt: „Symptomwahrnehmung als Inferenz: Der Umfang funktioneller neurologischer Störungen und ihre Auswirkungen auf die Psychiatrie“

Funktionelle Symptome stellen eine komplexe Herausforderung für die klinische Theoriebildung dar, und doch unterstreicht ihre Existenz die Plausibilität zumindest einer gewissen Form der Geist-Körper-Medizin. Zu den Begriffen, die mit dem hier betrachteten Phänomen zusammenhängen, gehören ‚hysterisch‘, psychosomatisch, psychogen, Konversion, dissoziativ, somatoform und so weiter. Obwohl das relevante terminologische Terrain weitläufig und nicht ungefährlich ist, bezieht sich ‚funktionelle neurologische Störung‘ hier auf den Zustand beunruhigender klinischer Symptome, die nicht auf einer zugrunde liegenden physiologischen Erkrankung beruhen.

Es gibt mehrere wichtige Erkenntnisse, die Sie sich vor Augen halten sollten. Erstens können solche Symptome wirklich schwächend sein, und die Prognose ist oft recht schlecht. Zweitens: Obwohl funktionelle Symptome in der Neurologie leichter zu diagnostizieren sind, kann jedes Organsystem oder jede Körperfunktion betroffen sein. Drittens sind funktionelle neurologische Störungen ebenfalls weit verbreitet. Die niedrigsten epidemiologischen Schätzungen gehen von 50/100.000 Menschen aus, die ausschließlich an scheinbar neurologischen Symptomen leiden. Viertens handelt es sich nicht um eine Ausschlussdiagnose, da es in der Regel positive klinische Anzeichen gibt, die mit der Erkrankung in Zusammenhang stehen – es geht nicht einfach darum, dass keine medizinische Ursache gefunden wird. Und schließlich unterscheidet sich die funktionelle neurologische Störung von der Täuschung oder dem Simulieren sowie von anderen medizinischen Erkrankungen, auch wenn sie mit diesen koexistieren kann.

In der gegenwärtigen medizinischen Praxis werden Patienten mit funktionellen neurologischen Störungen häufig an Psychiater weitergegeben. Dadurch wird die konzeptionelle Grenze zwischen „körperlichen“ Beschwerden, von denen man annimmt, dass sie eng mit der zugrunde liegenden Krankheit gekoppelt sind, und „psychischen“ Beschwerden künstlich verstärkt, wenn dies nicht der Fall ist. Wenn man akzeptiert, wie weit verbreitet funktionelle Symptome aufgrund der inferentiellen Natur der Symptomwahrnehmung sind, stellt sich die Frage nach der Durchführbarkeit eines solchen Unterfangens. Ich zeige auf, welche Auswirkungen das schlussfolgernde Modell auf die Beziehung zwischen der subjektiven Patientenerfahrung und der klinischen Praxis hat, die auf objektiven Anzeichen und Messungen der zugrunde liegenden Krankheit beruht. Wenn man davon ausgeht, dass Symptomberichte nicht automatisch und völlig zuverlässig als Indikatoren für physiologische Krankheiten fungieren können, auf die man abzielen sollte, dann überlege ich, wie die medizinische Versorgung die Phänomenologie der Krankheit neu ausrichten und sinnvoll integrieren kann, und zwar nicht nur instrumentell, sondern aus eigenem Recht.

Zeitraum der Residenz:3. Dezember-20.Dezember 2024

Lesen Sie mehr über Urte’s Aufenthalt in Susimetsa HIER.

III. Dr. Cristian Timmermann und Dr. Frank Ursin

Dr. Timmermann vom Institut für Ethik und Geschichte der Gesundheit in der Gesellschaft, Universität Augsburg, Deutschland &

Dr. Ursin vom Institut für Ethik, Geschichte und Philosophie der Medizin, Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Hannover, Deutschland

Projekt: Nachhaltigkeit als neues Prinzip der biomedizinischen Ethik

Der Klimawandel und die Umweltzerstörung werden zu den größten Bedrohungen für die Gesundheit. Da immer mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen und Bioethiker erkennen, wie wichtig es ist, den ökologischen Fußabdruck des Gesundheitssektors zu verringern, ist das Interesse an einer Neubewertung der klassischen Prinzipien der biomedizinischen Ethik – Achtung der Autonomie, Nicht-Malefiz, Benefiz und Gerechtigkeit – wieder erwacht und die Frage, ob diese Prinzipien den heutigen Herausforderungen gerecht werden. Eine einfache Antwort ist die Erweiterung der klassischen Prinzipien um das neue Prinzip der „Nachhaltigkeit“. Diese Erweiterung lässt jedoch zwei Fragen offen: (a) Wie verhält sich dieses neue Prinzip zu den etablierten Verantwortlichkeiten von Ärzten gegenüber einzelnen Patienten? Und (b) können Umweltbelange bereits mit den etablierten biomedizinischen Prinzipien berücksichtigt werden, so dass ein neues Prinzip überflüssig ist? Unser Ziel während unseres Forschungsaufenthalts in Susimetsa ist es, Antworten auf diese Fragen zu entwickeln.

Zeitraum der Residenz:19. Januar –2. Februar 2025

Lesen Sie mehr über Timmermanns & Ursins Residenz-Erfahrung in Susimetsa HIER.

IV Nikhil Mahant

Marie Skłodowska-Curie-Postdoc-Stipendiatin, Universität Uppsala

Webseite: https://nikhilmahant.com/

Projekt: Zukunftsfähige Philosophie

Die Technologie war eine der Hauptursachen für transformative soziale und politische Veränderungen. Die Erfindung der Schrift, des Buchdrucks, der Dampfmaschine, der Antibabypille, der Impfstoffe und des Internets haben wesentlich dazu beigetragen, dass wir die Ideale haben, die wir heute vertreten, dass wir die Größe und Struktur unserer Gesellschaften geschaffen haben und dass wir die politische Struktur haben, die wir heute haben. Im Vergleich zu früheren technologischen Fortschritten gehen die Auswirkungen moderner künstlicher Intelligenz (KI) jedoch tiefer: Ihre Auswirkungen gehen über den sozialen und politischen Bereich hinaus und dringen ins Persönliche vor. Sie bringen uns dazu, unser Selbstverständnis in Frage zu stellen: Sind wir unverwechselbar oder besonders qua Mensch? Können künstliche Systeme die Eigenschaften und Fähigkeiten besitzen, von denen wir dachten, dass sie das Wesen des Menschen ausmachen? Sind wir nur eine Stufe auf der Evolutionsleiter? Was ist unser Platz im Universum?

Mein Projekt bei Susimetsa ist von der Überzeugung motiviert, dass die Philosophie bei der Beantwortung dieser Fragen eine wichtige Rolle spielen muss. Aber es wird auch von einer weiteren Überzeugung angetrieben: Während Fragen zu Existenz, Identität, Wesen und Ausdehnung von Konzepten, Normativität und Wert traditionell innerhalb der Philosophie behandelt wurden, erfordert die Bewältigung der Herausforderung durch die KI, dass die Philosophie ihre Ziele, Methoden, Inhalte, akademische Organisation und disziplinäre Geschichte überdenkt und aktualisiert. Die Philosophie muss für die Zukunft gerüstet sein. Das Ergebnis des Aufenthalts wird der Entwurf eines Forschungsprojekts sein, das einige der dringendsten Fragen aufwirft, denen sich die Philosophie stellen muss, um auch in Zukunft relevant und produktiv zu bleiben. Das Projekt wird zwar ein weites Netz auswerfen und methodische und historische Beiträge sowohl aus der „westlichen“ als auch aus der globalen philosophischen Tradition einbeziehen, aber es wird sich am unmittelbarsten mit den zeitgenössischen Diskussionen über begriffliche Technik, die Natur des Bewusstseins, die Rolle der Sprache und die Beziehung zwischen Geist und Welt innerhalb der analytischen Tradition verbinden.

Zeitraum der Residenz:21. Februar –2. März 2025

Lesen Sie über Nikhils Aufenthalt bei Susimetsa HIER.

V Prof. Dr. Amber L. Griffioen

Duke Kunshan Universität

Projekt: Fragen am Schnittpunkt von Philosophie und Psychologie

Während meiner philosophischen Residenz am Susimetsa Philosophicum werde ich mich auf zwei Projekte konzentrieren. Erstens werde ich an einem Aufsatz für einen Band über epistemische Ungerechtigkeit und Religion arbeiten, der sich mit Fragen an der Schnittstelle von Philosophie und Psychologie befasst, die die Forschung über posttraumatisches Wachstum (PTG) betreffen. Ich beabsichtige, den Begriff des Traumas in der zeitgenössischen PTG-Literatur kritisch zu hinterfragen und die potenziellen Gefahren zu erörtern, die von den implizit normativen Aspekten des PTG-Diskurses ausgehen, insbesondere in Bezug auf so wenig untersuchte Phänomene wie Schwangerschaftsverlust und Geburtstrauma. Ich möchte argumentieren, dass die PTG-Literatur eine Art normierten „impliziten Paternalismus“ in Bezug auf den Nutzen von Traumata beinhaltet, der schon lange in Geburtsdiskursen eine Rolle spielt (z.B. die „Güter“, die aus dem Schmerz und dem Trauma während der Wehen entstehen), jetzt aber auch in Diskursen über Fehlgeburten und sogar Totgeburten oder den Verlust von Neugeborenen Einzug hält (z.B. Schwangerschaftsverlust als „Chance“ für Wachstum).

Gleichzeitig bereite ich mich darauf vor, die akademische Welt zu verlassen und eine Karriere im existenziellen Coaching anzustreben. Ich bin dabei, Online-Kurse und Arbeitsbücher für meine Coaching-Kunden zu entwickeln (insbesondere für diejenigen, die mit Unfruchtbarkeit und/oder Schwangerschaftsverlust zu kämpfen haben), in denen ich ihnen verschiedene philosophische Ansätze zu verschiedenen relevanten Themen vorstelle und zeige, wie man sie anwenden kann, um ihnen zu helfen, „besser zu kämpfen“. Zu den Themen gehören der Umgang mit Emotionen im Allgemeinen, mit Trauer im Besonderen und mit den existenziellen und spirituellen Spannungen (z.B. zwischen Freiheit und Notwendigkeit, Vorsehung und Zufall usw.), die im Zusammenhang mit dem Kampf um die Fortpflanzung auftreten. Indem ich Theda Rehbocks Ansatz des Personseins in Grenzsituationen mit den relationalen Ansätzen von Hilde Lindemann (insbesondere der Idee des „Rufens“ und „Haltens“ von Individuen in der Personalität) kombiniere, werde ich versuchen, Ressourcen zu entwickeln, die für Menschen mit Gebärmutter hilfreich sein können, die versuchen, ihre Gefühle (z.B. Freude, Trauer, Ambivalenz, Erleichterung usw.) in Bezug auf ihre Schwangerschaften und/oder Verluste zu konzeptualisieren und zu verstehen, oder die darum kämpfen, z.B. ihre Ansichten über Abtreibung mit ihrer Erfahrung des Schwangerschaftsverlustes in Einklang zu bringen.

Zeitraum der Residenz:7. März –16. März 2025

VI. Dr. Christos Kyriacou

Fakultät für Klassische Philologie und Philosophie, Universität von Zypern

Projekt: Erkenntnistheoretische Rationalität und Referenzmagnetismus

Ich untersuche, wie epistemische Rationalität eine elitäre, referenzmagnetische Eigenschaft. A n elitäre, referenziell magnetische Eigenschaft in dem Sinne, dass das entsprechende Rationalitätsprädikat minimal zuverlässig auf die Rationalitätseigenschaft verweisen muss (als ob die Eigenschaft magnetische Eigenschaften hätte und die Referenz des Prädikats anziehen würde). So wie ich Eliteness verstehe, sind Elite-Eigenschaften metaphysisch fundamentale Eigenschaften, die für eine objektive rationale Argumentation erklärend unabdingbar sind. Es sind Eigenschaften, die es geben sollte, wenn wir der Realität auf eine wahrheitsgemäße Weise einen Sinn geben wollen.

Zeitraum der Residenz:15. April –24. April 2025

Lesen Sie mehr über Christos‘ Erfahrung als Resident bei Susimetsa HIER.

VII. Dr. Ozan Altinok

Institut für Höhere Studien zur Ethik der Wissenschaften, Leibniz Universität Hannover

Projekt: Epistemisches Handeln bei der Erstellung von Gesundheitskonzepten

Gesundheitsbezogene Entitäten „boomen“. Von der Ernährung über das Mikrobiom bis hin zur imaginären Abstammung konstruieren wir immer vielfältigere gesundheitsbezogene Konzepte, die zu breiteren Gesundheitsontologien führen. Der Versuch, verschiedene Entitäten im Kontext zu entwickeln, birgt vor allem eine Herausforderung: Das Erklärungs- und Interventionspotenzial sowie die Pragmatik der neuen Konzepte sind „offen“, da ihnen die Verbindung zu anderen gesundheitsbezogenen Konzepten fehlt.

Dieses Projekt wird a) die Gesundheitsmetaphysik aus einer pluralistischen Perspektive in Frage stellen und b) versuchen, diese Lücke aus der Perspektive der Wissenschaftsphilosophie und der praktischen Ethik zu untersuchen, um Fragen der Pragmatik und der Ethik der Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit gesundheitsbezogenen Konzepten anzugehen. Dabei wird versucht, die epistemische Autonomie des Einzelnen bei der Erstellung von gesundheitsbezogenen Konzepten sowie von Konzepten für Gesundheit und Krankheit zu erhöhen und nicht nur die Frage zu beantworten, wo sie verwendet werden sollten, sondern auch, wer sie verwenden sollte.

Zeitraum der Residenz:2. April –15. April 2025

Lesen Sie mehr über Ozans Aufenthalt in der Susimetsa HIER.

VIII Emily Daly

DPhil (PhD) Kandidat in Philosophie an der Universität Oxford

Projekt: Das Lachen und das gute Leben bei Platon und Aristoteles

Während meiner Zeit bei Susimetsa werde ich am letzten Kapitel meiner Doktorarbeit arbeiten. In meiner Dissertation untersuche ich die Rolle, die das Lachen(gelōs) für Platon und Aristoteles für das gute Leben spielt. Sie geht davon aus, dass für beide Philosophen das, worüber man lacht, wie man lacht (ob sanft oder leidenschaftlich) und mit wem man lacht, als aussagekräftige Indikatoren für die Gesundheit der Seele eines Menschen dienen. Darüber hinaus untersucht meine Arbeit die komplexen Zusammenhänge zwischen dem körperlichen Akt des Lachens und den folgenden Phänomenen bei Platon und Aristoteles: die dem Lachen zugrunde liegende(n) psychologische(n) Verfassung(en), das ‚Lächerliche‘(to geloion) als besondere Art von Inhalt, die Gattung der Komödie, die Freundschaft und, im Fall von Aristoteles, die Tugend der Eutrapelia (Witzigkeit).

Das Kapitel, an dem ich während meines Aufenthaltes arbeiten werde, befasst sich mit der Ethik und Ästhetik der Komödie bei Aristoteles. In der Politik behauptet Aristoteles, dass junge Menschen zwar keine Jambus oder Komödien sehen sollten, dass aber die moralische paideia den Rest der Bürger vor Schaden bewahrt(Pol. 1336b16-19). An anderer Stelle behauptet er, dass er mit der Betonung der Bedeutung der moralischen paideia in die Fußstapfen von Platon tritt(EN 1104b11-14). Aber wenn dies der Fall ist, warum bietet die moralische paideia für Aristoteles einen ausreichenden Schutz gegen die schädlichen Auswirkungen der Komödie, für Platon jedoch nicht? In der ersten Hälfte dieses Kapitels versuche ich, diese Frage durch einen Vergleich ihrer ästhetischen und moralischen Theorien zu beantworten. In der zweiten Hälfte dieses Kapitels untersuche ich, ob es eine Art von Komödie gibt, die Aristoteles nicht nur als harmlos, sondern als moralisch vorteilhaft für den Gebildeten ansieht. Ich ziehe die Möglichkeit in Betracht, dass Aristoteles im verlorenen zweiten Buch der Poetik sowohl eine komische als auch eine tragische Katharsis postulierte und schlage vor, dass nach dieser Auffassung das Lachen für das Erreichen einer solchen Katharsis unerlässlich ist.

Zeitraum der Residenz:2. April –15. April 2025

Lesen Sie über Emilys Aufenthalt bei Susimetsa HIER.

IX Jonas Pöld

Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin, Universität Münster / Hans-Albert-Institut, Berlin

Projekt: Fakten und Werte in der Medizin

Mein Ziel für den Aufenthalt in Susimetsa ist es, eine Arbeit zu schreiben und ein Post-Doc-Forschungsprojekt über die Beziehung zwischen Fakten und Werten in den medizinischen Wissenschaften zu skizzieren. In der analytischen Philosophie haben sogenannte „dicke Begriffe“, die sowohl faktische als auch wertende Inhalte enthalten, viel Aufmerksamkeit erregt. Wenn wir zum Beispiel eine Handlung als „grausam“ bezeichnen, beschreiben und bewerten wir damit gleichzeitig bestimmte Merkmale dieser Handlung. Interessanterweise gibt es auch in den Wissenschaften der Biologie und der Medizin eine Fülle von dichten Konzepten: Zuschreibungen von organischer Funktion und Dysfunktion, Gesundheit und Krankheit, Physiologie und Pathologie scheinen sowohl faktisch informativ als auch wertbeladen zu sein. Aber was sind die Konsequenzen dieses Begriffsverständnisses? Ist es möglich und wünschenswert, Fakten und Werte in der Medizin sauber zu trennen? Ich stelle die Hypothese auf, dass ein verbessertes Verständnis der dichten Konzepte uns hilft, die verwickelte Beziehung zwischen den medizinischen Wissenschaften und der medizinischen Ethik zu erhellen. Darüber hinaus leistet es einen Beitrag zu der laufenden allgemeinen Debatte über den Stellenwert von Werten in der Wissenschaft und über die Frage, ob die Wissenschaft das normative Ideal der Wertfreiheit anstreben kann und sollte.

Zeitraum der Residenz:2. April –15. April 2025

Lesen Sie mehr über Jonas‘ Residenz-Erfahrung bei Susimetsa HIER.

X Maja Mateas

Masterstudent und wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität Trier, Deutschland

Projekt: Platons Konzeption der ‚Mimesis‘ im Kontext der KI-Bilderzeugung

Die Kombination von Platon und Künstlicher Intelligenz ist vielleicht nicht die naheliegendste Wahl des Themas. Eine mögliche Absicht der KI-Bilderzeugung, auf die ich mich in meinem Projekt konzentriere, ist, dass KI-erzeugte Bilder täuschen können, was die Frage aufwirft, wie sie dazu in der Lage sind. An dieser Stelle kommt Platons Sichtweise ins Spiel, denn die Behauptung, die ich in meinem Projekt verfolge, ist, dass seine Perspektive zur Beantwortung dieser Frage herangezogen werden kann. Meiner Meinung nach liefert Platon – insbesondere in der Republik X und dem Sophisten, zwei seiner Werke, auf die sich meine Forschung hauptsächlich konzentrieren wird – eine kohärente Theorie der ‚Mimesis‘ und des ‚Scheins‘, die alle wichtigen Bereiche umfasst, um zu erklären, wie Täuschung funktioniert. Er behandelt dieses Thema ganz konkret am Beispiel von Bildern, die er mit Lüge und Täuschung in Verbindung bringt. Genau diese Verbindung lässt sich sinnvoll auf KI-Bilder anwenden, die eine potenzielle Täuschungsabsicht beinhalten. Während die Republik X einen Überblick über das Konzept der ‚Mimesis‘ im Allgemeinen gibt, konzentriert sich der Sophist auf die menschliche Täuschungsabsicht und die Auswirkungen der Täuschung, eingebettet in eine Untersuchung des Wesens des Sophisten und Fragen zu Falschheit und Nichtsein, neben anderen Themen. Platons Ansatz hilft uns, die grundlegenden Mechanismen der Täuschung zu verstehen, da die Phänomene, die er betrachtet, dem Untersuchungsgegenstand ähneln, an dem ich interessiert bin. Aus Platons Ansatz ergeben sich natürlich auch ethische Implikationen, die ich in einer späteren Phase meines Projekts behandeln werde.

Zeitraum der Residenz:2. April –15. April 2025

Lesen Sie über Majas Aufenthalt in Susimetsa HIER.

XI Helena Ward

Philosophische Fakultät, Institut für Ethik in der KI und das Uehiro Oxford Institute, Universität von Oxford

Projekt: Was ist ein epistemischer Verlust der Privatsphäre und wann handelt es sich um eine Verletzung der Privatsphäre?

Erkenntnistheoretische Darstellungen der Privatsphäre beschreiben den Verlust der Privatsphäre in Form von erkenntnistheoretischen Zuständen. Von einer Person kann gesagt werden, dass sie eine informationelle Privatsphäre in Bezug auf eine wahre Aussage über sie gegenüber einem bestimmten Subjekt S besitzt, wenn S keinen epistemischen Zugang zu P hat, und von einer Person kann gesagt werden, dass sie ihre Privatsphäre verloren hat, wenn S epistemischen Zugang zu P hat. Aber welche Arten von epistemischen Zuständen führen zu einem Verlust der Privatsphäre? Und wann ist ein Verlust der Privatsphäre gleichbedeutend mit einer Verletzung der Privatsphäre?

Die Arbeit, an der ich während des Susimetsa-Aufenthalts arbeiten werde, verfolgt zwei Ziele. Das eine ist deskriptiv – es soll definieren, welche Arten von epistemischen Zuständen einen Verlust der Privatsphäre darstellen. Im Gegensatz zum vorherrschenden Ansatz in Theorien zur informationellen Privatsphäre vertrete ich die Auffassung, dass Wissen für den Verlust der Privatsphäre nicht notwendig ist, und schlage einen Ansatz vor, bei dem wahre Überzeugungen nur dann für den Verlust der Privatsphäre ausreichen, wenn sie Überzeugungen sind, für die wir gute Gründe haben.

Das zweite Ziel des Papiers ist normativ und zielt darauf ab, zu verstehen, wann ein Verlust der Privatsphäre eine Verletzung des Rechts auf Privatsphäre darstellt. Ich werde drei bestehende Erklärungen kritisieren und darauf aufbauen: eine, die auf dem Risiko basiert (Lundgren, 2021), eine Erklärung zur modalen Robustheit (Véliz, 2024) und eine neuere Erklärung, die Verletzungen im Sinne einer Untersuchung definiert (Munch, in Vorbereitung).

Zeitraum der Residenz:16. März – 31. März 2025

Lesen Sie mehr über Helenas, Annas und Pauls Erfahrung mit dem Aufenthalt in Susimetsa HIER.

(Bildnachweis:

Keiko Ikeuchi)

XII Anna Golowa

Philosophische Fakultät & Uehiro Oxford Institut, Universität Oxford

Projekt: Psychische Krankheit und das Selbst – Ambiguität, Authentizität und Autonomie

Während meines Aufenthalts in Susimetsa werde ich an meinem Promotionsprojekt arbeiten, das die Beziehung zwischen psychischer Krankheit und dem Selbst untersucht. Diese komplexe Beziehung wird vor allem durch das Phänomen der ‚Ambiguität der Selbsterkrankung‘ problematisiert, eine Schwierigkeit, die einige Nutzer psychiatrischer Dienste bei dem Versuch haben, ihre psychische Erkrankung von ihrer eigenen Identität und Handlungsfähigkeit zu unterscheiden.

Ich möchte das Phänomen der Ambiguität des Selbstwertgefühls und einige seiner theoretischen Voraussetzungen in Bezug auf die Beziehung zum Selbstwertgefühl unter die Lupe nehmen. Neben der Betrachtung potenzieller Entlarvungsargumente in Bezug auf die Ambiguität der Selbsterkenntnis werde ich die Beziehung zur Selbsterkenntnis anhand einer Fallstudie über Dienstleistungsnutzer untersuchen, deren ethische Verpflichtungen in Bezug auf die Ernährung mit ihrer Essstörung verwoben sein können.

Zeitraum der Residenz:17. März – 31. März 2025

Lesen Sie mehr über Helenas, Annas und Pauls Erfahrung mit dem Aufenthalt in Susimetsa HIER.

XIII Paul Heller

Philosophische Fakultät & Uehiro Oxford Institut, Universität Oxford

Projekt: Eine objektive Listentheorie für alle Wohlfühlfächer

Wohlbefinden bezieht sich auf das Gute für ein bestimmtes Individuum. Eines der Hauptziele einer Theorie des Wohlbefindens ist es, zu bestimmen, welche Dinge für welche Personen letztendlich gut sind. Gegenwärtig werden Hedonismus, Theorien der Wunschbefriedigung und objektive Listen-Theorien allgemein als die führenden Theorien des Wohlbefindens für Personen angesehen.

Während es eine große Menge an Literatur über das Wohlbefinden von Menschen gibt, ist das Wohlbefinden nicht-menschlicher Tiere eher weniger bekannt. Dies hat dazu geführt, dass viele Aspekte des Wohlbefindens unerforscht bleiben, insbesondere außerhalb hedonistischer Ansätze. Mein Ziel ist es, eine ‚universelle‘ Theorie der objektiven Liste zu beschreiben und zu verteidigen, die besagt, dass es eine einzige Liste von objektiven Gütern für alle Subjekte des Wohlbefindens gibt. Bei der Vorstellung dieser Theorie möchte ich vier Fragen beantworten: (1) Warum ist der Ansatz der objektiven Liste für Nicht-Menschen plausibel? (2) Warum ist ein universeller Ansatz der beste Ansatz für die Theorie des Wohlbefindens? (3) Warum sind die Punkte auf der Liste für alle Lebewesen gleich? und (4) Wie sollten wir den Inhalt der Liste bestimmen?

Ich hoffe, dass ich diese Theorie des Wohlbefindens in Zukunft als Grundlage für eine Theorie des Vergleichs und der Aggregation des Wohlbefindens über verschiedene Arten hinweg verwenden kann.

Zeitraum der Residenz:17. März – 31. März 2025

Lesen Sie mehr über Helenas, Annas und Pauls Erfahrung mit dem Aufenthalt in Susimetsa HIER.

XIV. Dylan Bailey und Nona Kiknadze

Dylan Bailey – Postdoctoral Research Fellow, Abteilung für Religionswissenschaften, University of South Florida

Nona Kiknadze – Doktorandin in Beratungspsychologie, University of Miami

Projekt: Psychischer Schmerz, Stigmatisierung und Sterbehilfe: Ein transdisziplinärer Ansatz

Während unseres Aufenthalts in Susimetsa werden wir untersuchen, ob es eine sinnvolle philosophische Unterscheidung zwischen körperlichem und seelischem Schmerz als Rechtfertigung für den assistierten Suizid gibt. Die Stigmatisierung von Selbstmordgedanken zeigt sich in der Unterscheidung zwischen physischem und psychischem Schmerz bei der Entscheidung über die moralische und rechtliche Zulässigkeit von Sterbehilfe. In fast allen Ländern, in denen Suizidbeihilfe legal ist, ist sie nur bei chronischen körperlichen Schmerzen erlaubt. Nirgendwo sind chronische psychische Schmerzen oder die rationale Einschätzung, dass das eigene Leben nicht mehr lebenswert ist, ein zulässiger Grund für einen assistierten Suizid. Unsere Forschung wird eine sorgfältige Prüfung der Frage beinhalten, ob die Stigmatisierung chronischer psychischer Schmerzen, die diese als epistemisch irrational und/oder unzureichend als gesetzlich anerkannten Grund für einen assistierten Suizid betrachtet, philosophisch vertretbar ist.

Wir werden prüfen, ob (1) psychische Schmerzen das Ergebnis einer stabilen, erkenntnistheoretisch rationalen Betrachtung der eigenen Umstände sein können, (2) ob es in diesen Fällen eine sinnvolle moralische Unterscheidung zwischen psychischen und physischen Schmerzen gibt und (wenn ja) (3) ob diese Unterscheidung für die Frage relevant ist, ob eine unerträglich leidende Person das Recht hat, ihr Leben zu beenden. Philosophen und Psychologen geben oft sehr unterschiedliche Antworten auf diese Fragen, die auf teilweise erheblichen theoretischen und praktischen disziplinären Überlegungen beruhen. Mit Hilfe unserer jeweiligen disziplinären Hintergründe wollen wir philosophische und psychologische Ansätze zu diesen Fragen vergleichen und gegenüberstellen, um mögliche Lösungen für diese disziplinären Spannungen zu erkunden.

Zeitraum der Residenz:25. April –3. Mai 2025

Lesen Sie mehr über Dylans & Nonas Aufenthalt bei Susimetsa HIER.

XV Pauliina Remes

Professor am Institut für Philosophie, Universität Uppsala

Projekt: Joint Inquiry: Ein platonischer Ansatz

Pauliina Remes wird in Susimetsa an ihrem Buch arbeiten, das sich mit Platons Darstellung der Normen für die gemeinsame Untersuchung befasst. Das Ziel ihres Buches ist es, Platons Ansichten über die Rollen der Menschen in gemeinsamen Untersuchungen, ihre gegenseitigen Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen detailliert darzustellen. Das Buch ist Teil eines größeren Projekts: Joint Inquiry: Ein platonischer Ansatz(https://www.uu.se/en/department/philosophy/research/research-projects/joint-inquiry)

Zeitraum der Residenz:4. Mai –11. Mai 2025

XVI. Laura Viidebaum und Toomas Lott

Laura Viidebaum – Außerordentliche Professorin für Klassische Philologie, Institut für Klassische Philologie, New York University

Toomas Lott – Forscher am Institut für Philosophie, Universität Uppsala

Projekt: Antike Vorstellungen von Expertise

Laura Viidebaum und Toomas Lott arbeiten an einer gemeinsamen Arbeit über antike Vorstellungen von Expertise. Anhand von Texten aus der attischen Redekunst, der Tragödie und der Geschichte werden sie argumentieren, dass die vorherrschende Konzeption der Beziehung zwischen Laien und Experten im klassischen Athen die des Experten als Berater war. Sie werden zeigen, dass Platons sokratische Dialoge die ersten systematischen Versuche sind, diese Standardeinstellung zu problematisieren und stattdessen ein neues, höchst provokantes Konzept vorzuschlagen: Experte als Autorität.

Zeitraum der Residenz:4. Mai –11. Mai 2025

XVII. Prof. Dr. Robert Ranisch

Juniorprofessorin für Medizinethik mit Schwerpunkt Digitalisierung, Fakultät für Gesundheitswissenschaften Brandenburg, Universität Potsdam

Projekt: Mensch – Maschine – Medizin: Ethische Aspekte der generativen KI im Gesundheitswesen

Mein Projekt zielt darauf ab, die sich verändernde Dynamik der Arzt-Patienten-Beziehung mit dem zunehmenden Einsatz von KI im Gesundheitswesen zu erforschen, insbesondere mit dem Einsatz von generativer KI und großen Sprachmodellen (LLMs). Anhand von historischen Beispielen technologischer Innovationen in der Medizin wird das Projekt diese Entwicklungen kontextualisieren und der Frage nachgehen, ob ethische Aspekte der heutigen medizinischen KI wirklich neu sind oder einfach nur „alter Wein in neuen Schläuchen“.

Es wird argumentiert, dass die ethischen Herausforderungen, die KI mit sich bringt, zwar nicht neu sind, aber entlang dreier Schlüsselachsen der Interaktion zwischen Mensch-Maschine-Medizin immer drängender werden: Automatisierungsverzerrungen, Verantwortungslücken und die Manifestation menschlicher Voreingenommenheit in KI-Systemen. Ziel ist es, einen akademischen Artikel zu verfassen, der kritisch bewertet, wie KI-Technologien die medizinische Praxis und die Arzt-Patienten-Beziehung aus einer ethischen Perspektive umgestalten.

Zeitraum der Residenz:20. Mai –1. Juni 2025